Panafrikanischer Frauentag / Internationaler Tag der Afrikanischen Frauen 2025 Bildungs-, Aktions- und Vernetzungstage 2025 Dr. Karamba Diaby, ehemaliges Mitglied des Bundestags

Put here all news concerning all events (extern).

21.07-10.08.2025

Gutenbergstraße 12, 14467 Potsdam

Hier lebe ich, hier wähle ich!

PRESSEMITTEILUNG

4. Oktober 2024

Wahlrecht für alle: Potsdam hat gewählt, aber ein Teil der Stimmen fehlt

Ergebnisse der Kampagne „Hier lebe ich, hier wähle ich“

Potsdam hat gewählt, aber ein Teil der Bevölkerung ist nicht repräsentiert

Wahlrecht für alle: Ergebnisse der Kampagne „Hier lebe ich, hier wähle ich“

Einen Tag vor der Brandenburger Landtagswahl und diese ergänzend, organisierte Wir Wählen Potsdam eine Symbolwahl in Potsdam. 144 der 20.500 von der offiziellen Wahl ausgeschlossene Potsdamer:innen gaben am Samstag, den 21. September 2024 in einem der elf Wahllokale ihre Stimme ab und machten damit auf das noch brach liegende Demokratiepotential von Menschen ohne deutschen Pass aufmerksam. Fereshta Hussain, Mitorganisatorin und Vorsitzender des Migrantenbeirats der Stadt Potsdam, überreichte die Ergebnisse der Symbolwahl heute der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg, Diana Gonzalez Olivo.

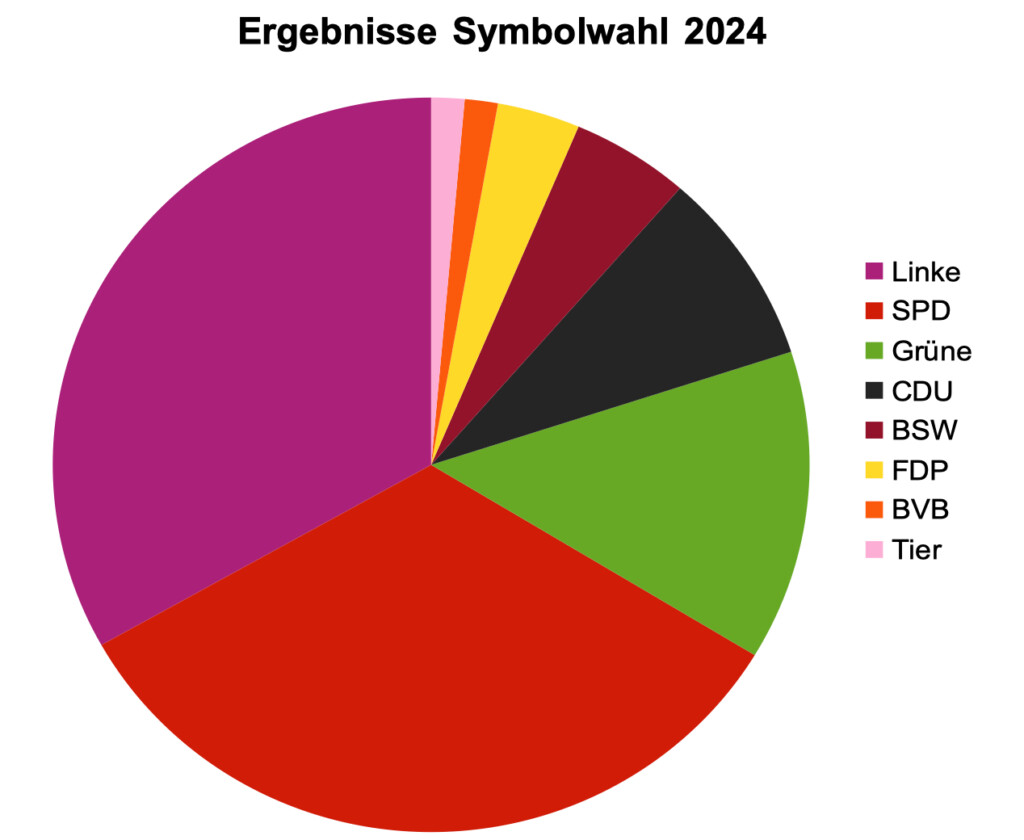

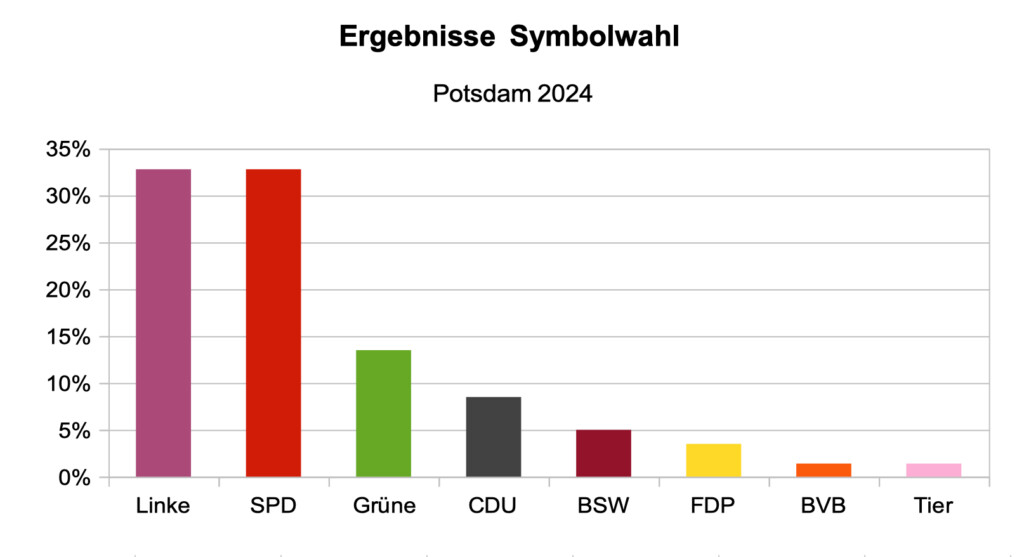

Stärkste Kräfte bei der Symbolwahl in Potsdam wurden SPD und DIE LINKE (jeweils 32,8 Prozent), gefolgt von den Grünen (13,5 Prozent), CDU (8,5 Prozent), und BSW (5 Prozent). Bei den offiziellen Brandenburger Landtagswahlen am 22. September 2024 gewann die SPD in Potsdam die meisten Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 78,8 Prozent. Dass die anteilige Wahlbeteiligung gemessen an der Potsdamer Gesamtbevölkerung (ab 16 Jahren) lediglich bei 68,6 liegt, wissen nur wenige.

„In Deutschland lebende Menschen aus Nicht-EU-Staaten, unabhängig davon, wie lange sie ihren Lebensmittelpunkt im Land Brandenburg haben, sind immer noch nicht wahlberechtigt. Und das auch nach mehr als 50 Jahren inner- und außerparlamentarischer Debatten und Initiativen. Bisher werden diese sogenannten Drittstaatler:innen von den Wahlen ausgeschlossen. EU-Bürger:innen dürfen bereits seit den 1990ern zumindest auf kommunaler Ebene wählen. Von den Landtagswahlen sind sie allerdings auch ausgeschlossen“, so Frau Gonzalez Olivo.

„Das hat auch zur Folge, dass die meisten Parteien Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit nicht als potenzielle Wählende sehen und nicht um ihre Stimme werben. Die aktuell aufgeheizte Diskussion zum Thema (Flucht-)Migration zeigt deutlich, wie wenig sie als potenzielle Wähler:innengruppe wahrgenommen werden. Ihre Anliegen werden weder berücksichtigt noch adressiert.“

Mit der politischen Aktionsform der symbolischen Wahl forderte WIR WÄHLEN Potsdam, als Teil des bundesweiten Netzwerks WIR WÄHLEN und der Kampagne „Hier lebe ich, hier wähle ich“, daher das Wahlrecht für alle sowie die gleichberechtigte politische Teilhabe aller hier lebenden Menschen. „Erst wenn wir die Ergebnisse der Symbolwahl zu den Ergebnissen der offiziellen Wahlen hinzurechnen, ergibt sich ein stimmiges Bild.“, ergänzt die Vorsitzende des Migrantenbeirats. „Wir ermutigen Nicht-Wahlberechtigte das Recht auf politische Teilhabe zu fordern, sich mit den politischen Parteien und ihren Programmen zu beschäftigen und so auf den Tag vorzubereiten, an dem sie das Wahlrecht endlich ausüben dürfen.“

In den Wahllokalen in verschiedenen Potsdamer Stadtteilen konnten sich auch Wahlberechtigte mit der Frage auseinandersetzen, wie sie zum Wahlrecht für alle stehen. Weltweit können sog. non-citizens in über 50 Demokratien ein Wahlrecht auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene ausüben. Dafür, dass auch Deutschland ein zeitgemäßes Wahlrecht einführt, setzen sich alle Beteiligten von Wir Wählen Potsdam (Migrantenbeirat der Stadt Potsdam, Pan-African Women’s Empowerment and Liberation Organization (PAWLO-Masoso), Seebrücke Potsdam, Projekthaus Babelsberg und Einzelpersonen) ein.

Kontakt und Information: info@pawlo.org

instagram https://www.instagram.com/wirwaehlen_potsdam

web https://www.potsdam.de/de/migrantenbeirat-der-landeshauptstadt-potsdam

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR PRESSEMITTEILUNG

Symbolisch ist die Wahl, weil die 144 gesammelten Stimmen für etwa 12,9% (20.500) der hier lebenden Ü16-Jährigen Potsdamer:innen stehen, die direkt von den Wahlergebnissen betroffen sind, diese am 22. September 2024 jedoch nicht beeinflussen konnten. Wie viele Menschen ab 16 Jahren im Land Brandenburg betroffen sind, erfasst der Landeswahlleiter laut eigener Aussage nicht.

Die Ergebnisse der Symbolwahl einzeln und ohne Kontext zu analysieren, ist wenig zielführend, da sie im Falle der Wahlberechtigung von nicht-deutschen Staatsangehörigen zu den allgemeinen Ergebnissen hinzugezählt würden. Zu argumentieren, das Wahlrecht solle nicht-deutschen Menschen (nicht) zugestanden werden, weil diese Wählendengruppe diese oder jene Partei bevorzugen würden, vernachlässigt die Tatsache, dass es im Falle der Anpassung des Wahlrechts jeder Partei freistünde, gezielt auch diese Wählenden und ihre Belange einzubeziehen und somit ihre Stimmen für sich zu gewinnen.

Die Wahlzettel entsprachen inhaltlich denen der Originalwahl, sie waren lediglich durch die Logos der durchführenden Organisationen und den Zusatz „Symbolwahl“ gekennzeichnet, um Verwechslungen auszuschließen.

Bei dieser politischen Aktion durfte aus Datenschutzgründen nicht auf das Einwohner:innen-melderegister zurückgegriffen werden. Die Einladung zur Teilnahme an der Wahl erfolgte ausschließlich über Flyer und Plakate, sowie Direktansprache der kooperierenden Organisationen.

Neben der Verbreitung der Forderung des Wahlrechts „für alle“, war auch die politische Bildung der noch nicht Wahlberechtigten und Neu-Wahlberechtigten zum Thema Wahlen ein Ziel der Kampagne. Denn die Erfahrung anderer Länder zeigt, dass auch nach Einführung des Wahlrechts für sog. non-citizens deren Wahlbeteiligung zunächst hinter jener der schon länger wahlberechtigten Bevölkerung zurückbleibt.

In den Wahllokalen in der Innenstadt (Platz der Einheit, Luisenplatz und Gutenbergstraße), in Babelsberg sowie in Waldstadt I und II, auf dem Campus Golm, im Kirchsteigfeld/ Am Stern, in Potsdam-West, Zentrum-Ost und Schlaatz konnten sich auch Wahlberechtigte mit der Frage auseinandersetzen, wie sie zum Wahlrecht für alle stehen. Sie waren eingeladen sich über die Rechtslage in Deutschland und anderen Staaten zu informieren und an einer entsprechenden Online-Umfrage zum Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Bürger:innen teilzunehmen. Derzeit gibt es in 14 EU-Staaten gesetzliche Regelungen für ein Kommunalwahlrecht von Nicht-EU-Staatsangehörigen. Weltweit können sog. non-citizens in über 50 Demokratien ein Wahlrecht auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene ausüben.

Weiterführende Informationen zum Bundesnetzwerk WIR WÄHLEN

Web https://www.wir-wählen.org

instagram https://www.instagram.com/bundesnetzwerk_wirwaehlen/

Für Zuammenhalt und Vielfalt im Landtag: Wähle unser Mitglied in Thüringen!

“Seit meinem zweiten Lebensjahr bin ich in Erfurt verwurzelt. Dort lebe ich von meiner Kindergartenzeit bis zum Start meiner beruflichen Laufbahn als Streifenpolizistin. Im vergangenen Jahr durfte ich die wichtige Rolle als Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz übernehmen und somit aktiv auf Regierungsebene tätig werden. Auf Bundesebene engagiere ich mich als Beauftragte gegen Antiziganismus in der Kommission des Bundesbeauftragten für die Anliegen der Sinti*zze und Rom*nja, die in Thüringen leben. Im Landtag werde ich mich für ein gelungenes solidarisches Miteinander aller Thüringerinnen und Thüringer einsetzen.

Meine Schwerpunkte liegen dabei auf der nachhaltigen Finanzierung sozialer Projekte, der Stärkung des Ehrenamtes und der Vereine, der Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie einer zukunftsweisenden, ökologischen Bauweise. Mit großer Leidenschaft werde ich mich insbesondere für die Anliegen rund um die Integration im Landtag einsetzen, um ein inklusives und zukunftsorientiertes Thüringen zu gestalten, das für alle Menschen unabhängig von Herkunft, Einkommen, Alter oder Geschlecht lebenswert ist.

Ich bin bereit anzupacken, für ein Thüringen, das allen Menschen offensteht.”

Mehr unter www.doreen-denstaedt.de

Instagram: @doreen.denstaedt

gruene-erfurt.de

Zum panafrikanischen Frauentag

Panafrikanischer Frauentag

2023

Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland e.V.

Pressemitteilung

Wähle die Gleichberechtigung!

Berlin, 11. Februar 2023

Die Rot-Grün-Rot Koalition hat das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz 2020 eingeführt. Jetzt will es die CDU-Berlin im Falle eines Erfolgs bei den Wiederholungswahlen wieder abschaffen.

„Rassismus und andere Formen der Diskriminierung gehören zum Alltag, berichtet Eleonore Bekamenga, stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Afrikanischen Gemeinde e.V. und Vorsitzende des Afrika Rat e.V., am Arbeitsplatz, in der Verwaltung und auf der Straße. Da fühlen wir uns nicht sicher.“ Sicherlich kann das Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz (LADG), das laut Angaben der Berliner Verwaltung „das erste seiner Art in Deutschland“ nicht alle Diskriminierungsfälle beseitigen, aber es „schließt eine Rechtslücke, die gerade im Bereich des behördlichen Handelns noch besteht.“ Der Report des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg Essen reiht sich in die wachsende Zahl der Studien ein, die diese Kernaussagen belegen: Rassismus in deutschen Behörden ist keine Ausnahme, sondern strukturell befestigt. Aus diesem Grund soll Rassismus auch durch spezifische Gesetze bekämpft werden, die eine zielgerichtete Ahndung ermöglicht. Weit entfernt von einem angeblichen „Generalverdacht“ müssen laut LADG (Art. 7) „Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes gegen §2 [Diskriminierungsverbot] oder §6 [Benachteiligungsverbot] überwiegend wahrscheinlich machen.“ Wer sich eine erfolgreiche Klage aufgrund von Mehrfachdiskriminierung erhofft, muss solide Beweise vorlegen.

„Racial Profiling habe ich selbst erfahren, erklärt Eleonore Bekamenga weiter, als ich mit meinem Mann am ZOB [Zentrale Omnibusbahnhof Berlin] in einer Menschenmenge wartete. Nur uns haben die Polizisten kontrolliert. Auf meine Frage, warum sie ausgerechnet uns nach unseren Papieren gefragt haben, gaben sie keine Antworten. Eine aktive Bekämpfung des Rassismus und aller anderen Form der Diskriminierung ist notwendig. Dazu trägt dieses Gesetz bei.“ In der Tat gehören nicht nur rassistische Zuschreibungen zum zentralen Diskriminierungsverbot (§ 2 LADG), sondern auch Geschlecht, ethnische Herkunft, antisemitische Zuschreibung, Sprache, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Lebensalter, sexuelle Identität, oder geschlechtliche Identität.

Aufgrund des sozialen Status oder einer chronischen Krankheit darf auch niemand im Rahmen öffentlich-rechtlichen Handelns diskriminiert werden. Warum auch diese Merkmale als Bestandteil des zentralen Diskriminierungsverbot im LADS unbedingt aufgelistet werden mussten, bringt es die Süddeutsche Zeitung (19./20. November 2022, S. 11-13) im Zusammenhang mit der Erschießung mit einem Maschinengewehr des 16-jährigen, suizidgefährdeten Jugendlichen Mohamed Dramé durch einen Polizisten am 08. August 2022 in Dortmund auf dem Punkt: laut Statistiken des Polizeipsychologen Clemens Lorenz der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit sind seit 2010 mindestens 133 Menschen in Deutschland von Polizisten erschossen worden. Davon könnten mindestens 63 psychisch krank oder suizidal gewesen sein oder sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben.“

Damit Gleichstellung nicht nur auf dem Papier steht, ermöglicht die Einsetzung kollektiver Rechtsschutzinstrumente wie das strukturbezogene Verbandsklagerecht. Eine Ombudsstelle soll auch beitragen, dass „Betroffene in der Durchsetzung ihrer Rechte wirkungsvoll(er) zu unterstützen.“ Darüber hinaus fördert das Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz (LADG) eine „Kultur der Wertschätzung von Vielfalt (Diversity) als Leitprinzip aller Maßnahmen des Landes Berlin“. Mit den neuesten Aussagen ihres Spitzer-Kandidaten (Berliner Morgenpost vom 08.02.2023) schwächt die CDU-Berlin bestenfalls durch Unkenntnis oder gezielte Verdrehung der Tatsachen die Bekämpfung des Antisemitismus und alle anderen Formen des Rassismus und der Diskriminierung. „Rassismus ist Alltag in Deutschland. Er betrifft nicht nur Minderheiten, sondern die gesamte Gesellschaft, direkt oder indirekt“, mahnt Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des DeZIM-Instituts. Spätestens jetzt, ein Jahr vor dem Ende der UN-Dekade für Menschen mit afrikanischen Vorfahren sollten solche Tatsache längst bei allen (Spitzen‑)Kandidat*innen, Parteimitgliedern, und auch bei allen Wähler*innen angekommen sein.

„Auf Bundesebene soll die Regierungskoalition ein Partizipationsgesetz, – dazu hat die Bundeskonferenz der Migrant*innenorganisationen (BKMO) einen soliden Gesetzentwurf vorgelegt -, und die Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (‚AGG) zügig voranbringen“, fordert Hamidou Bouba, Vorsitzender des Zentralrats der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland e.V. „Gemeinsam sind wir die Brandmauer gegen rassistischen Hass,” betonte Staatsministerin Alabali-Radovan, Integrationsbeauftragte und Beauftragte für Antirassismus des Bundes bei der Vorstellung des „Lagebericht Rassismus in Deutschland“ am 11. Januar 2021. Für Angst vor Gleichberechtigung und Gleichstellung sollte also in Deutschland kein Platz sein.

Kontakt: Marianne Ballé Moudoumbou, Stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland e.V., Pressesprecherin, Tel: 017625742654, info@zentralrat-afrikagemeinde.de, www.zentralrat-afrikagemeinde.de

Der Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland e.V. versteht sich als Interessenvertretung der Organisationen und Menschen mit afrikanischen Vorfahren. Der Dachverband ist konfessionslos und parteipolitisch unabhängig.